Nachhaltigkeit

Politische Handlungsempfehlungen

- Förderung einer flächendeckenden und bedarfsorientierten E-Ladeinfrastruktur in Deutschland und Aufbau eines europaweiten Schnell-Ladeinfrastrukturnetz

- Schaffung verbraucherfreundliche Rahmenbedingungen für batterieelektrische Fahrzeuge

- Konsequente Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie

- Entwicklung einheitlicher Nachhaltigkeitskriterien im Vergaberecht

- Etablierung einer eigenständigen Rechtsvorschrift für die periodisch technische Überwachung von Wasserstofffahrzeugen und ihrer wasserstoffspezifischen Komponenten im Sinne der Verkehrssicherheit

- Erhöhung von Qualifikationen und Kapazitäten von Fachkräften mit Bezug zu Nachhaltigkeitsthemen

- Integration digitaler Erhaltungsmanagement-Systeme

- Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für den Einsatz nachhaltiger Bauweisen und Materialien sowie die Stärkung der regionalen Aufbereitung und Wiederverwertung von Baustoffen

Nachhaltigkeit stärken, Defossilisierung vorantreiben: Verantwortung für kommende Generationen übernehmen

Nachhaltigkeit und Klimaschutz bestimmen heute weite Teile des gesellschaftlichen Diskurses und sind zu zentralen Faktoren für Entscheidungen in zahlreichen Politikfeldern geworden. Pro Mobilität und seine Mitglieder bekennen sich ausdrücklich zum Klimaschutz und den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes 2021 hat der Gesetzgeber die schon zuvor ambitionierten Klimaschutzziele noch einmal verschärft. So soll die Bundesrepublik Deutschland bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringern. Für den Verkehrssektor bedeutet dies konkret, dass die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 auf 85 Millionen Tonnen gesenkt und der Straßenverkehr bis zum Jahr 2045 dekarbonisiert werden muss. Dementsprechend ist es zwingend erforderlich, nachhaltige, klima- und ressourcenschonende Lösungen bei Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb des jetzigen und zukünftigen Hauptverkehrsträgers anzuwenden.

Nachhaltigkeit im Vergaberecht und den einschlägigen Technischen Regelwerken durch einheitliche Kriterien verankern

Anforderungen an nachhaltige Lösungen im Straßenbau müssen bereits in der Planung und Ausschreibung erfolgen. Sowohl das europäische als auch das nationale Vergaberecht enthalten klare Regelungen, wie Nachhaltigkeitsaspekte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt werden können. Die öffentliche Hand muss diese bereits existierenden Möglichkeiten der technischen Regelwerke und des Vergaberechts stärker als bisher nutzen um nach wirtschaftlichen, umweltbezogenen oder innovativen Aspekten auszuschreiben. Um Nachhaltigkeit messbar und damit wertbar zu machen, bedarf es festgelegter, einheitlicher Kriterien oder Bewertungsmaßstäbe. Auf deren Basis kann beurteilt werden, welche Bauweisen und Materialeinsätze als nachhaltiger oder weniger nachhaltig einzustufen sind. Nur mit einem für alle Beteiligten prüfbaren und nachvollziehbaren sowie einheitlichen Bewertungssystem kann zusätzliche Nachhaltigkeit in den Wertungsverfahren implementiert und auch quantifiziert werden. Auch Nebenangebote und Sondervorschläge der Bieter, die über die Leistungsbeschreibung hinaus gehen, müssen bewertet und bei der Vergabe berücksichtigt werden können. Der wirtschaftlichste Angebotspreis als vorrangiges oder sogar alleiniges Vergabekriterium ist im Sinne der Nachhaltigkeit nicht zielführend - zumal nachhaltige Lösungen heute nicht mehr zwingend kostenintensiver sein müssen. Um nachhaltige Ausschreibungen und Wertungs- sowie Vergabeverfahren zu realisieren, bedarf es zudem weiterer Fachkräfte und der Qualifizierung des bestehenden Personals aller Ebenen innerhalb der Straßenverwaltung. Außerdem muss das Technische Regelwerk für den Straßenbau durch den bewährten Weg über die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) ständig fortgeschrieben und erweitert werden.

Erhaltungsmanagement zur Reduzierung von Aufwand

Die Politik muss darüber hinaus dafür Sorge tragen, dass Systeme des Erhaltungsmanagements implementiert werden (vorrangig digitaldatenbasiert, inklusive Budgetierung und Nachverfolgung) um Bauwerke zu pflegen und deren Lebensdauer zu maximieren. Damit werden wiederum Kosten für Reparatur-, Ersatz- oder Instandhaltungsarbeiten gespart. Das Erhaltungsmanagement umfasst dabei sämtliche Teile der Infrastruktur, von den Brücken und Tunneln bis zu Entwässerungseinrichtungen, den Fahrbahndecken und den Fahrbahnmarkierungen. Bei Brückenbauwerken, als aktuell sensibelster Teil der Verkehrsinfrastruktur, führt der Einsatz digitaler Methoden zur Schadensfrüherkennung und -prognose sowie die Etablierung kürzerer Intervalle der Schadensbehebung zur Vermeidung umfangreicher, kostenintensiver und langwieriger Maßnahmen bis zum Entfall von Brückensperrungen.

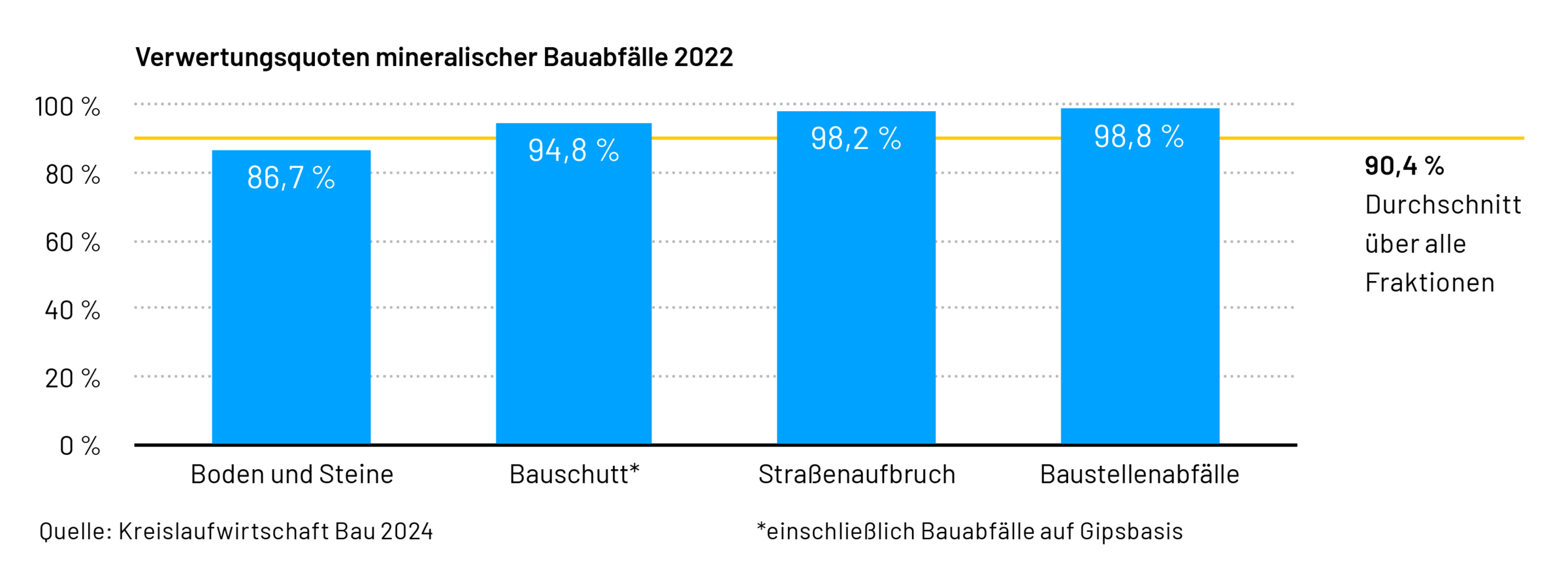

Verwendung von RC-Baustoffen

In Zeiten knapper werdender Ressourcen bei gleichzeitig erhöhtem Baubedarf ist es zudem von besonderer Wichtigkeit, die vorhandenen Ressourcen nachhaltig und umweltschonend einzusetzen. Ein intelligentes und umfassendes Infrastrukturmanagement muss daher auch effiziente Konzepte für den Rückbau und die Wiederverwendbarkeit der Baustoffe und -materialien einschließen. Deshalb soll in Ausschreibungen grundsätzlich auch die Wiederverwendung von Materialien enthalten sein und gefördert werden. Die lokale Aufbereitung und möglichst hochwertige Wiederverwendung von Baustoffen verringert den Einsatz natürlicher Ressourcen, schont wertvollen Deponieraum und reduziert Massenguttransporte.

Nachhaltigkeit – Die Nutzerperspektive

Zur Senkung von Emissionen, die durch den Verkehr entstehen, wird oftmals eine deutliche Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene vorgeschlagen. So wurde durch die Bundesregierung unter anderem das politische Ziel ausgegeben, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf 25 Prozent zu steigern und die Zahl der Passagiere im Schienenverkehr zu verdoppeln. Doch selbst in dem Szenario einer umfangreichen Steigerung des Personen- und Güterverkehrs auf der Schiene bleibt die Straße gemäß sämtlicher seriöser Verkehrsprognosen weiterhin mit deutlichem Abstand der Hauptverkehrsträger. Hinsichtlich des Modal Split ist, nach sämtlichen Verkehrsprognosen (BDI, Ökoinstitut, Umweltbundesamt), bis zum Jahr 2050 zwar mit einem leichten Rückgang des Transportanteils von Lastkraftwagen im Güterverkehr zu rechnen. Bedingt durch die verschiedenen Leistungsprofile und die zu erwartenden Entwicklungen bei unterschiedlichen Frachten ist dennoch davon auszugehen, dass der Lkw auch im Jahr 2050 das dominierende Transportmittel im Güterverkehr bleiben wird.

Zum Erreichen der ambitionierten Klimaschutzziele ist es deshalb notwendig, den Verkehr dort zu dekarbonisieren, wo er am meisten stattfindet, auf der Straße. Dabei gilt es neben nachhaltigen Bauweisen im Straßenbau vor allem die Nutzerperspektive im Blick zu behalten. So werden nachhaltige Antriebe und Kraftstoffe sowie die dafür notwendigen Infrastrukturen einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zum klimaneutralen Straßenverkehr leisten. Dabei setzt Pro Mobilität auf attraktive Angebote statt Verbote und betont damit die Technologieoffenheit.

Elektromobilität als zentraler Baustein

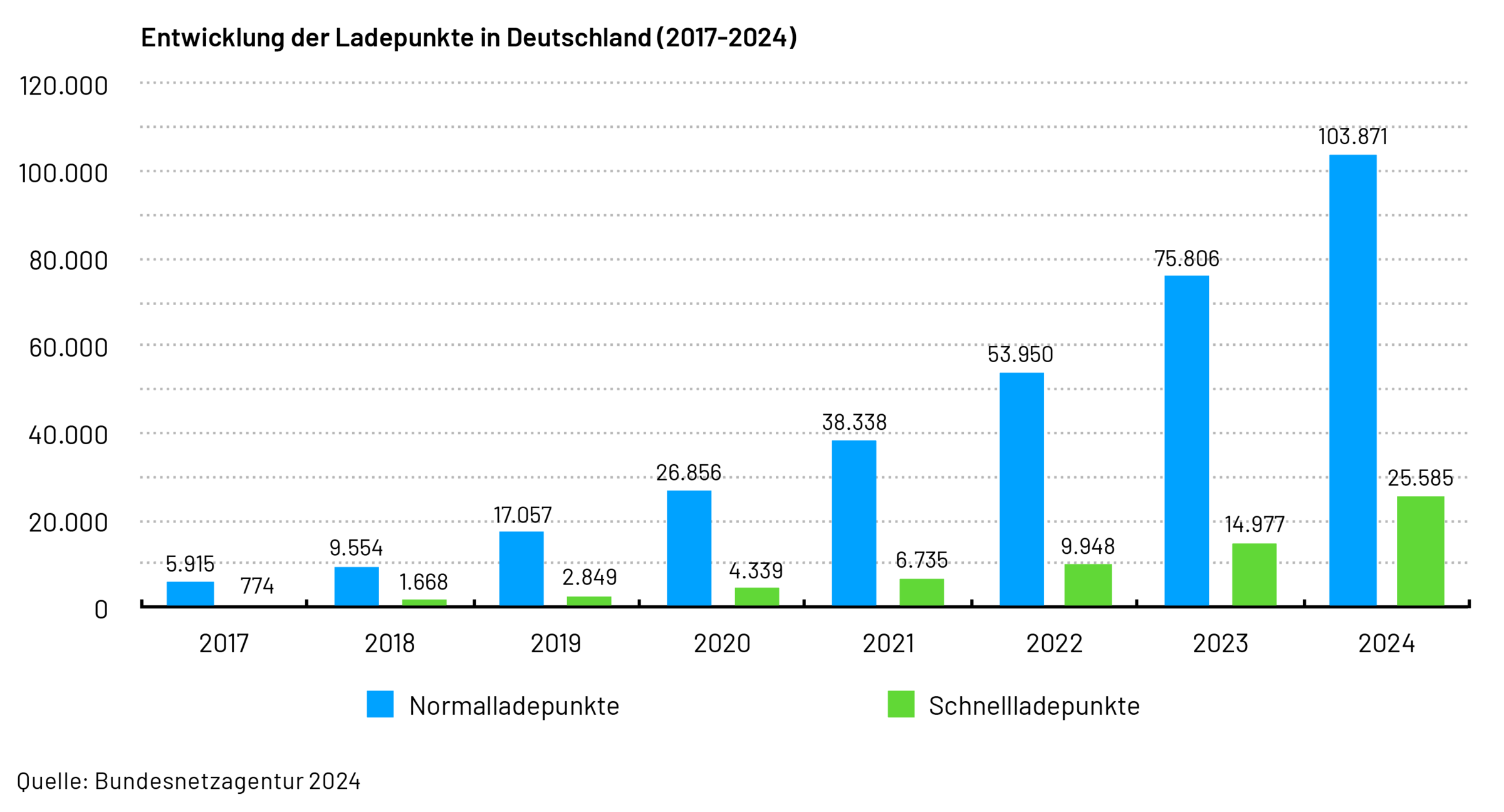

Die Elektromobilität zeigt sich als ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft. Unabdingbare Voraussetzung für eine flächendeckende und leistungsfähige öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, ist der Ausbau der Stromnetze und eine intelligente Netzintegration. Während an Autobahnrastanlagen bereits ein umfassendes Schnellladenetz besteht, das in den kommenden Jahren weiter massiv ausgebaut und verdichtet wird, sind Ladepunkte im urbanen Raum teilweise noch Mangelware. Neben einer Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen kommunale Stellen daher in die Lage versetzt werden, den Hochlauf der Elektromobilität zeitnah voranzubringen und zu unterstützen. Beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur sollte weiterhin die uneingeschränkte technische Verfügbarkeit der Anlagen als auch die sichere Funktion der errichteten Ladeinfrastruktur noch stärker in den Fokus rücken. Sowohl im Betriebsbereich der Tankstelle als auch im öffentlich zugänglichen Raum sollte daher eine unabhängige Prüfung vor Inbetriebnahme sowie eine regelmäßige jährliche Prüfung der öffentlichen Ladeinfrastruktur ab einer Ladeleistung von 150 kW vorgenommen werden (im Betriebsbereich der Tankstelle aufgrund der Konzentration von kombinierten Gefährdungen: ab 22 kW). Im Hinblick auf die weitere Marktdurchdringung batterieelektrischer Fahrzeug-Antriebe sollten der Gesetzgeber und die Anbieter verbraucherfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Der Zugang zum Laden eines Elektrofahrzeugs muss genauso einfach sein wie heute beim Tanken von konventionellen Kraftstoffen. Die Preise für den Ladevorgang sind dem Kunden im Sinne der Transparenz digital oder an der Ladesäule auszuweisen. Weiterhin gilt es, den Gebrauchwagenmarkt für Elektrofahrzeuge stärker in den Blick zu nehmen. Die Batterie-Restkapazität eines Fahrzeugs hat dabei einen starken Einfluss auf dessen Leistungsfähigkeit und somit seinen Verkaufswert.

Darüber hinaus kann eine breite Akzeptanz der Elektromobilität nur durch den Aufbau einer europaweiten Schnell-Ladeinfrastruktur erreicht werden. Auch im Bereich der Nutzfahrzeuge (neben Lkw auch Linien- und Reisebusse) wird der batterieelektrische Antrieb künftig eine wichtige Rolle spielen. Daher gilt es auch hierfür, europaweit eine flächendeckende, bedarfsgerechte und nutzfreundliche Hochleistungs-Ladeinfrastruktur zu errichten. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge müssen die Herausforderungen des Netzanschlusses und des Stellplatzmangels (gerade für schwere Nutzfahrzeuge) sowie die Anforderungen von leichten Nutzfahrzeugen im urbanen Raum, berücksichtig werden. Um zusätzliche Lkw-Parkstände ohne zusätzliche Flächenversiegelung zu schaffen, eignen sich besonders telematische Verfahren wie das Kolonnen- oder Kompaktparken.

Nationale Wasserstoffstrategie konsequent umsetzen

Mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge zeichnen sich durch kurze Betankungszeiten und hohe Reichweite aus. Sie stellen damit insbesondere für Nutzfahrzeuge eine attraktive Lösung für emissionsfreie Mobilität dar. Die derzeit rund 100 existierenden Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland sind für einen flächendeckenden Einsatz nicht ausreichend und öffentliche, für Nutzfahrzeuge geeignete H2-Tankstellen fehlen bisher weitgehend. Die Politik ist aufgefordert, die Potenziale des Verkehrs – und insbesondere auch des Straßenverkehrs – für die Hochlaufphase der Wasserstofftechnologie umfassend zu nutzen. Anzustreben ist der koordinierte Aufbau einer bedarfsgerechten und sicheren Tankinfrastruktur insbesondere mit Mitteln des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Mittelfristig ist ein europaweites und nutzerfreundliches H2-Tankstellennetz anzustreben. Die Wiederaufnahme der gesetzlich verpflichtenden Anforderungen von Hydrogen Refueling Stations gemäß DIN 17127 spielt dabei im Sinne des sicheren Ausbaus der Tankstelleninfrastruktur eine wichtige Rolle. Auch die Etablierung einer eigenständigen Rechtsvorschrift für die periodisch technische Überwachung von Wasserstofffahrzeugen und ihrer wasserstoffspezifischen Komponenten ist im Sinne der Verkehrssicherheit und der Fürsorgepflicht anderer Verkehrsteilnehmer zentral. Darüber hinaus ist die Stärkung gemeinsamer europäischer Initiativen wie „H2 Mobility Europe“ notwendig.