Infrastrukturfinanzierung

Politische Handlungsempfehlungen

- Stabile, verkehrsträgerbezogene, über- und mehrjährige Finanzierungsvereinbarungen

- Kostensteigerungen in kommenden Haushalten berücksichtigen

- Aufstockung der Erhaltungsinvestitionen, insbesondere zur auskömmlichen Finanzierung der notwendigen Brückenmodernisierungen

- Kommunen bei Abbau von Investitionsrückständen unterstützen

- Rückkehr zum konsequenten Finanzierungskreislauf Straße, d.h. eine Zweckbindung der Einnahmen der Lkw-Maut für Erhalt, Ausbau, Modernisierung und Dekarbonisierung der Straßenverkehrsinfrastruktur

- Alternative Finanzierungsinstrumente wie Infrastrukturfonds für jeden Verkehrsträger separat entwickeln, um die bereits bestehenden Verteilungskämpfe nicht zu verschärfen

Verkehrsetat stärken: Zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur finanzieren

Zur Erfüllung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, aber auch für funktionierende Wertschöpfungs- und Logistikketten, ist eine langfristig gesicherte und bedarfsgerechte Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland unverzichtbar. Als bedeutender Wirtschafts- und Industriestandort im Zentrum Europas ist Deutschland auf gut ausgebaute, leistungsfähige und sichere Verkehrswege angewiesen. Die Qualität und Verfügbarkeit des deutschen Fernstraßennetzes als elementarer Standortvorteil haben sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der Unterfinanzierung der Verkehrswege deutlich verschlechtert. Dennoch standen in den vergangenen Haushaltsberatungen auch weitere Kürzungen der ohnehin zu knapp veranschlagten Investitionsmittel im Verkehrsressort zur Debatte. Diese gilt es insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus bei der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, den Preissteigerungsraten bei Rohstoffen, Bau-, Energie- und Personalkosten, den nachwirkenden Inflationseffekten sowie dem riesigen Bedarf an Investitionen zur klimafreundlichen Transformation des Verkehrssektors unbedingt zu vermeiden.

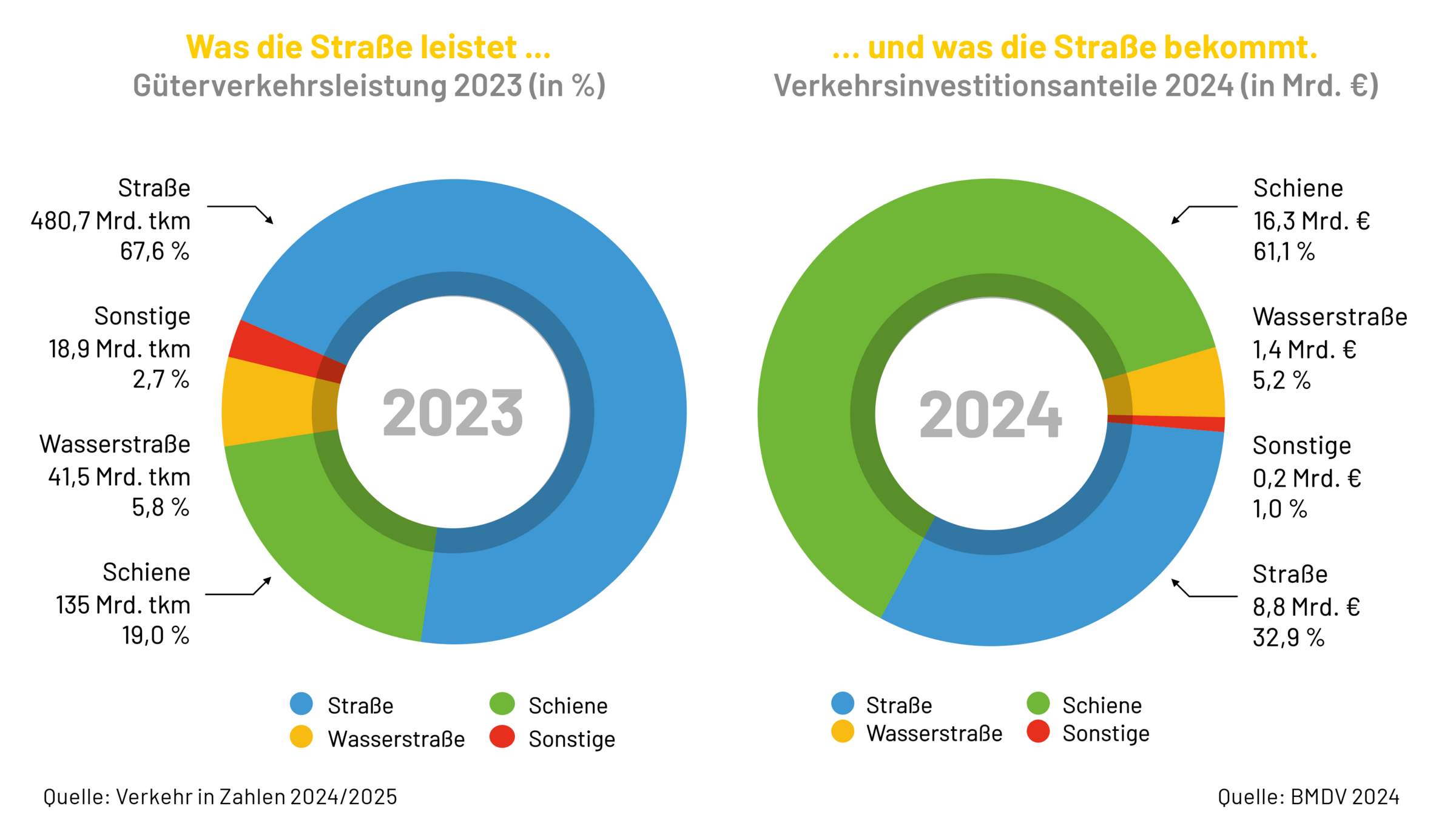

Für den Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur erscheinen potenzielle Einsparungen bei den Investitionsmitteln umso fragwürdiger. Vernachlässigt man die Eigenkapitalerhöhungen bei der Deutschen Bahn, werden nach der Einführung der CO2-Komponente bei der Lkw-Maut und der Ausweitung auf kleinere Nutzfahrzeuge etwa 80 Prozent aller Verkehrswegeinvestitionen des Bundes durch den Lkw bezahlt. Zusätzlich werden über die Energiesteuer für Kraftstoffe und die Kraftfahrzeugsteuer pro Jahr schon heute über 40 Milliarden Euro vom Straßenverkehr für allgemeine Zwecke im Bundeshaushalt beigesteuert. Und auch ein Vergleich zwischen der Güterverkehrsleistung und den Investitionsanteilen der einzelnen Verkehrsträger verdeutlicht, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung des Verkehrsträgers Straße nicht ausreichend durch entsprechende Investitionen gewürdigt wird.

Nur eine Rückkehr zum konsequenten Finanzierungskreislauf Straße und die Verwendung des CO2-Zuschlags bei der Lkw-Maut zur Straßenbereitstellung und der Defossilisierung des Straßenverkehrs wird eine nachhaltige Finanzierungsperspektive für die Modernisierung der deutschen Straßeninfrastruktur bieten und für Akzeptanz auf Seiten der Straßennutzer sorgen. Bei allen Diskussionen zur künftigen Infrastrukturfinanzierung ist es wichtig, die einzelnen Verkehrsträger nicht finanziell gegeneinander auszuspielen, da jeder Verkehrsträger für die Bewältigung des zunehmenden Verkehrs und zur Stabilisierung des Gesamtsystems beitragen muss.

Verkehrsetat 2025 und Finanzplanung bis 2028

Aufgrund des Scheiterns der Ampel-Koalition konnte der Bundeshaushalt 2025 nicht mehr wie geplant beschlossen werden, wodurch die Ausgestaltung des Verkehrsetats 2025 sowie die Finanzplanung bis 2028 großen Unsicherheiten unterworfen ist. Das kürzlich beschlossene Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro ermöglicht eine Trendwende in der deutschen Infrastrukturpolitik. Damit die Verkehrsinfrastruktur wieder zu einem Motor und nicht zu einer Belastung für den Wirtschaftsstandort Deutschland wird, muss das Sondervermögen seinem Namen nun auch gerecht werden. Es gilt, einen angemessenen Teil der zusätzlichen Finanzmittel auch tatsächlich in die Sanierung und Modernisierung der jahrzehntelang vernachlässigten Infrastruktur zu investieren. Aus Sicht von Pro Mobilität bedarf es, vor dem Hintergrund dringend notwendiger Zukunftsinvestitionen und des enormen Sanierungs- und Modernisierungsstaus bei gleichzeitig deutlich gestiegenen Kosten, einer deutlichen Erhöhung der Investitionsmittel in kommenden Haushalten. Es braucht eine über- und mehrjährige Finanzierungsperspektive, die sich an den tatsächlichen Bedarfen orientiert und auch das Infrastruktur-Sondervermögen umfasst. Diese muss über die gesamte Dekade hinausreichen, damit Bau- und Planungsunternehmen, die Autobahn GmbH des Bundes und die Bundesländer zuverlässig und nachhaltig in den Ausbau von Kapazitäten, insbesondere im Bereich Fachpersonal, investieren wollen und können. Zur Ermittlung der tatsächlichen Bedarfe sollte die Bundesregierung neben den Investitionsberichten zusätzlich Netzzustandsberichte vorlegen.

Erhaltungsinvestitionen nachhaltig sichern und Brückenmodernisierung vorantreiben

Um den enormen Erhaltungsbedarf zu decken, sind zusätzliche Finanzmittel sowie deren Verstetigung notwendig. In der aktuellen Erhaltungsbedarfsprognose im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums für den Zeitraum 2016 bis 2030 wurde ein Investitionsbedarf von insgesamt rund 67 Milliarden Euro ermittelt. Einer aktuellen Studie des IW Köln zufolge wird der öffentliche Investitionsbedarf in den kommenden zehn Jahren auf etwa 600 Milliarden Euro geschätzt, wobei sich der prognostizierte Bedarf für Nachhol- und geplante Ausbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen auf 39 Milliarden Euro beziffern lässt. Dieser Wert stellt dabei nur eine Schätzung dar, die auf Daten aus der Erhaltungsbedarfsprognose 2016 basiert und deshalb auch noch höher ausfallen könnte. Allein für den Zeitraum von 2025 bis 2030 besteht eine Finanzierungslücke für Erhalt, Neu- und Ausbau von rund 13,3 Milliarden Euro, wovon allein 5,5 Milliarden Euro auf notwendige Brückenmodernisierungen entfallen. Die Modernisierung der rund 4.000 prioritär zu erneuernden Brücken ist eine der vordringlichsten Zukunftsaufgaben, um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Bundesfernstraßennetzes zu gewährleisten. Es muss daher sichergestellt werden, dass der angemeldete Mehrbedarf in den kommenden Haushaltsverhandlungen berücksichtigt wird und die Autobahn GmbH eine langfristige finanzielle Planungssicherheit erhält, um das Ziel der Sanierung von 400 Brücken pro Jahr zu erreichen.

Rückkehr zum Finanzierungskreislauf Straße

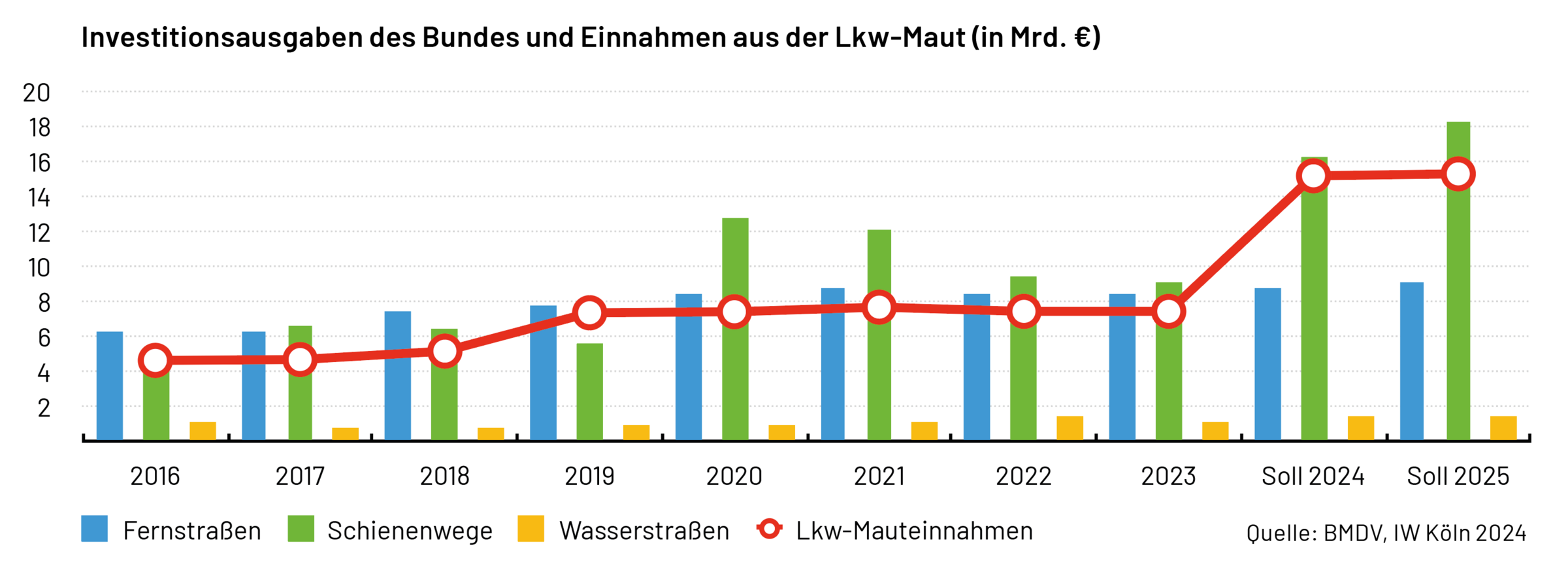

Zum 1. Juli 2024 wurde zudem die Mautpflicht auf Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen technisch zulässige Gesamtmasse (tzGm) ausgedehnt. Zusätzlich wurde die Verwendung der Mauteinnahmen, die seit der Ausweitung der Maut auf alle Bundesstraßen im Jahr 2019 den wesentlichen Teil des Fernstraßeninvestitionsvolumens ausmacht, neu geregelt. So wurde die ursprüngliche Zweckbindung der Mauteinnahmen für die Verbesserung der Bundesfernstraßeninfrastruktur auf Maßnahmen im Mobilitätsbereich mit Schwerpunkt auf die Bundesschienenwegen ausgeweitet.

Der etablierte, sinnvolle und sachgerechte Finanzierungskreislauf Straße wurde damit aufgebrochen. Während also systemrelevante Akteure wie die Transport-, Speditions- und Logistikbranche durch Mauterhöhung und CO2-Preis – entgegen den Aussagen aus dem Ampel-Koalitionsvertrag – nun doppelt belastet werden, kommen die zusätzlichen Einnahmen noch nicht einmal bei dem Verkehrsträger an, für dessen Nutzung die Mautgebühren erhoben werden. Pro Mobilität fordert daher die Rückkehr zum konsequenten Finanzierungskreislauf Straße, in der sämtliche Einnahmen der Lkw-Maut zweckgebunden für Erhalt, Ausbau, Modernisierung und Dekarbonisierung der Straßenverkehrsinfrastruktur reinvestiert werden.

Finanzierungsbedarf zur Defossilisierung des Straßenverkehrs

Zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele ist es zwingend notwendig, Verkehre dort zu dekarbonisieren, wo sie heute und gemäß sämtlicher Verkehrsprognosen auch in Zukunft stattfinden. Dies trifft allein im Güterverkehr zu über 70 Prozent auf den Verkehrsträger Straße zu. Eine Zweckbindung der Mehreinnahmen aus der CO2-Komponente der Lkw-Maut mit dem Ziel der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs könnte bestehende Finanzierungsprogramme absichern und weitere Finanzierungsoptionen für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen ermöglichen. Dazu zählen vor allem der Auf- und Ausbau von Lade- und Tankinfrastrukturen für alternative Antriebe, aber auch die Förderung und Erprobung experimenteller Bauweisen im Straßen- und Brückenbau. Zudem sollte die Transformation des Verkehrssektors im Klima- und Transformationsfonds stärker als bisher berücksichtigt werden.

Investitionsrückstand der Kommunen

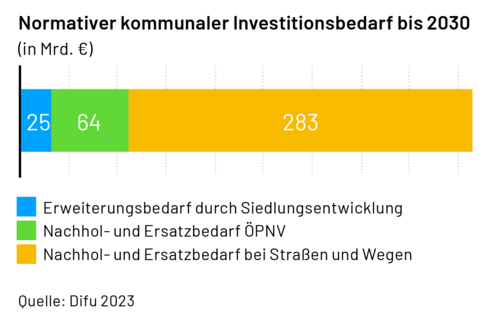

Gemäß einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) beträgt der Investitionsbedarf für den Erhalt und die Erweiterung von Schienennetzen, Straßen und Wegen in deutschen Städten, Landkreisen und Gemeinden bis 2030 voraussichtlich rund 372 Milliarden Euro. Dabei entfällt der mit rund 283 Milliarden Euro deutlich größte Teil auf den Nachhol- und Ersatzbedarf bei der Straßenverkehrsinfrastruktur der Kommunen. Bei der ÖPNV-Infrastruktur lässt sich der Nachhol- und Ersatzbedarf bis zum Jahr 2030 auf 64 Milliarden Euro beziffern. Das KfW-Kommunalpanel 2024 geht von einem wahrgenommenen Investitionsrückstand der kommunalen Straßeninfrastruktur in Höhe von etwa 48 Milliarden Euro aus. Dies zeigt, dass erhebliche zusätzliche Investitionen notwendig sind, um den Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte gewachsen zu sein. Die Länder und Kommunen sind gefordert, die verfügbaren Mittel vollständig abzurufen und zu verbauen sowie durch eigene Mittel zu verstärken.

Die Zukunft der Infrastrukturfinanzierung

Der Beschluss eines Infrastruktur-Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro für die kommenden 12 Jahre eröffnet neue finanzielle Spielräume zum Abbau des enormen Sanierungs- und Modernisierungsstaus der letzten Jahrzehnte. Die zusätzlichen Mittel müssen genutzt werden, um die Investitionslücke von 2,5 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr zur Umsetzung der Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan und des Brückenmodernisierungsprogramms zu schließen. Grundsätzlich gilt es, stabile, über- und mehrjährige Finanzierungsvereinbarungen zu schaffen, in denen Nutzungsentgelte wie die Lkw-Maut oder die Gebühren für den Nord-Ostsee-Kanal zweckgebunden und verkehrsträgerspezifisch für die Verkehrsinfrastruktur verwendet werden. Diese dürfen nicht dazu dienen, Defizite des allgemeinen Haushalts auszugleichen oder andere Finanzierungslücken zu schließen. Solche Vereinbarungen sollten stufenweise entwickelt und langfristig abgeschlossen werden.

Partnerschaftsmodelle wie Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP), Funktionsbauverträge und die Integrierte Projektabwicklung werden in unterschiedlichen Konstellationen als eine Beschaffungsvariante gesehen. Sofern dies nicht dazu führt, dass kurzfristige Finanzierungsspielräume zu einer weiteren Verknappung der konventionellen Mittel für die Straßeninfrastruktur münden, ist deren angemessene Verwendung zu ermöglichen und zu fördern. Mit Blick auf die Anforderungen an alle Akteure im Wettbewerb (z.B. Losgrößen, Finanzierung, Sicherheiten, Referenzen) müssen alle Beschaffungsvarianten weiterentwickelt und evaluiert werden, um auch mittelstandsgerecht zu sein.

Die Diskussion über die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland ist nicht neu und wird seit Jahren kontrovers geführt. Diverse Akteure (z.B. der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Agora Verkehrswende) sprachen sich für eine stärkere Gebührenfinanzierung zur notwendigen Modernisierung der deutschen Straßenverkehrsinfrastruktur aus, beispielsweise mittels einer Pkw-Maut. In der derzeitigen Situation, in der Autofahrer durch Inflation, hohe Verbraucherpreise und dem jährlich steigenden CO2-Preis bereits stark belastet werden, hält Pro Mobilität eine Einführung für schwer vermittelbar. Sollte sich die Politik in den kommenden Legislaturperioden der Debatte öffnen, müssten zunächst politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Akzeptanz einer solchen Maßnahme in der Bevölkerung zu erreichen. Dazu gehört vor allem die Rückkehr zum Prinzip „Straße finanziert Straße“ im Bereich der Lkw-Maut. Erst wenn diese Rückkehr zur konsequenten Gebührenfinanzierung sichergestellt ist und die finanziellen Mittel transparent und effizient eingesetzt werden, kann eine sinnvolle und sachliche Diskussion über die Einführung einer Pkw-Maut stattfinden.